David Fincher raconte le combat du scénariste Herman J. Mankiewicz contre l’homme d’affaires William Randolph Hearst. Derrière la reconstitution vintage taillée pour les Oscars, une réflexion sur la façon dont la matière grise peut faire trembler les empires. Fincherien à mort, donc.

De tous les cinéastes américains contemporains, David Fincher est celui qui aura le plus systématiquement mis en scène des personnages d’intellectuels. Journalistes lancés dans une quête obsessionnelle de vérité (Zodiac, Millenium), surdouée goupillant un plan diabolique pour se venger de son mari (Gone Girl), étudiants d’Harvard faisant l’invention du siècle (The Social Network), agent du FBI cogitant aux techniques modernes de profilage (Mindhunter), flic passant ses nuits à la bibliothèque (Seven), théoricien d’un groupuscule anarchiste (Fight Club)…

Herman J. Mankiewicz, alias « Mank », scénariste, alcoolique, bon vivant, auteur de Citizen Kane, est le dernier né de cette tribu de gros cerveaux dysfonctionnels. Et c’est aussi, d’une certaine façon, leur prédécesseur, non seulement parce que l’action de Mank se déroule dans les années 30 et devance donc chronologiquement tous les autres Fincher, mais aussi parce que la première graine de ce film a été plantée au début des années 90, quand David Fincher, pas encore cinéaste, en a soufflé l’idée à son père Jack (auteur du scénario, décédé en 2003).

Il est assez fascinant de constater que Mank, œuvre d’un réalisateur clairement devenu « adulte » (regardant dans le rétro, rendant hommage à son père et à l’histoire d’Hollywood), est en réalité la concrétisation d’une idée de jeunesse. Tout était donc en place depuis le début… Mank reformule ainsi de façon limpide des questions qui traversent toute la filmographie de Fincher : en quoi l’intelligence peut-elle être l’agent de la subversion et du chaos ? La matière grise est-elle une arme suffisante pour changer le monde et renverser des empires ? Mank, on le comprend vite, est une sorte de Tyler Durden en costume de flanelle, l’ancêtre putatif de Lisbeth Salander.

Qui est Herman Mankiewicz, le héros de Mank ?Mank dresse le portrait d’un homme qui va soudain trouver du sens à son occupation de scribouillard de luxe pour l’industrie du rêve, quand il comprend que sa plume pourrait bien faire vaciller le citoyen William Randolph Hearst (modèle de Kane dans le film d’Orson Welles), empereur des mass-media, désigné ici comme l’inventeur des fake news – en 1934, Hearst chercha à torpiller la campagne de l’écrivain socialiste Upton Sinclair au poste de gouverneur de Californie en fabriquant de fausses bandes d’actualité, avec l’aide des pontes de la M.G.M., Louis B. Mayer et Irving Thalberg.

Raconté via une myriade de flashbacks (comme, euh, Citizen Kane, oui), Mank éclaire la relation entre Mankiewicz, Hearst et la compagne de celui-ci, l’actrice Marion Davies, sous un jour inédit, à coups de scènes fastueuses et extraordinairement scénographiées, qui peignent Hollywood tour à tour comme une scène de théâtre et une ménagerie à ciel ouvert, peuplée de singes savants et de fauves menaçants. Les conversations entre Mayer et les employés de son studio ont lieu sur des plateaux de tournage lugubres, les banquets de la Hearst Mansion ressemblent à des pièces grotesques et décadentes… C’est un empire du faux, dont Mank va essayer de dire la vérité par la fiction.

Pourquoi Citizen Kane est un classique parmi les classiquesFincher lui-même a pensé son film comme un faux, une pure illusion d’optique. Ren Klyce, le concepteur des effets sonores du film, explique : « David m'a dit qu'il voulait que Mank soit un film qu'on aurait retrouvé sur une étagère, juste à côté de Citizen Kane. On se serait demandé de quoi il s'agit, on l'aurait dépoussiéré et on l'aurait regardé ». Epousant le langage visuel des films des années 30-40, avec fausses « brûlures de cigarettes » pour indiquer les changements de bobines, Mank entend procurer un feeling analogique, ouvertement nostalgique, comme Ed Wood, The Good German ou The Artist avant lui.

Sauf que Fincher, fidèle à ses habitudes de grand sorcier du numérique, a triché, shootant le film en digital pour ensuite mieux manipuler l’image en post-prod et lui conférer cette chaleur old-school, plaisante certes, mais au fond complétement factice. Une manière d’aller contre un certain passéisme en vogue à Hollywood (à ce titre, c’est l’anti-Tarantino) et contre la génuflexion systématique du cinéma américain à l’égard d’un passé mythifié (voir les films actuellement en préparation sur les tournages de Chinatown et du Parrain). C’est aussi, sans doute, la démarche esthétique la plus logique quand on fait un film sur une époque où le show-business a compris qu’il pouvait tordre la réalité à son bon vouloir, et faire dire ce qui lui chantait aux actualités filmées.

Le glacis fétichiste et un brin narquois dans lequel baigne le film empêche parfois de s’y perdre avec autant de délice qu’on aurait voulu. D’autant plus qu’il faut aussi se débattre ici avec la matière historique d’une densité affolante que manie Fincher. Comme pour The Social Network, une partie du pari de Mank consiste à bombarder le public d’informations, à faire tenir un déluge de faits et de mots d’esprit virevoltants dans les limites d’un métrage de deux heures et des poussières. Le plaisir que vous prendrez devant ce film sera forcément fonction de la connaissance que vous avez de Citizen Kane, de l’histoire de la Metro-Goldwyn-Mayer, et de l’excitation que vous procure (ou pas) l’idée de croiser les silhouettes de Ben Hecht ou Joseph Von Sternberg.

Mank : David Fincher a épuisé le castingMais si Fincher nous invite dans ce petit monde d’initiés, c’est pour mieux y mettre le feu – le film est d’ailleurs ponctué par l’image d’une actrice sur un bûcher et celle des flammes d’un âtre manquant de brûler Mankiewicz. C’est l’éloge d’un scénariste par le seul grand cinéaste de sa génération qui n’a jamais signé aucun script. Une méditation sur le cinéma comme art de la collaboration et du compromis en forme d’affirmation auteuriste absolue. Un hommage de Fincher à son père dans lequel il tue symboliquement Orson Welles – papa de tous les wonderboys du septième art. A la fin, la statue de Welles est à terre. Alors que Mank, lui, qui a passé le film alité, est enfin debout. Nul doute qu’à ce moment-là il est le double de Jack Fincher lui-même, comme ressuscité. Le scénariste suprême, l’homme de lettres idéal. Le père de tous les empêcheurs de penser en rond qui peuplent les films de son fiston.

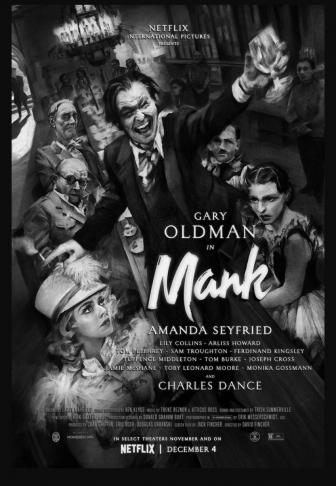

Mank, de David Fincher, avec Gary Oldman, Amanda Seyfried… Sur Netflix

Commentaires